Comment sortirons-nous de cette étrange expérience universelle, non seulement sanitaire, mais aussi relationnelle ?

Une de mes amies, nonagénaire alerte à l’intelligence aiguë et bienveillante, me racontait il y a peu son premier voyage en Métropole. C’était en décembre 1948-janvier 1949. Il fallait un mois et demi de voya-ge pour aller de Papeete à Marseille.

Huit ans plus tard, je fis le même trajet. En trente jours seulement ! Boursière titulaire du BEPC à 14 ans, je suis allée voir ce qu’il y avait de l’autre côté de l’horizon qui me fascinait et découvrir tout un monde, dont le lycée, en Haute-Savoie.

À Tahiti, il n’y avait rien au-delà de la 3e de collège. Le lycée Paul-Gauguin, et uniquement lui, n’ouvrit ses premières classes à Tahiti qu’en 1959. Il n’accueillait qu’à grand-peine entre un à dix élèves. Il y a fort à parier que l’arrivée programmée des militaires, ingénieurs, soignants et autres personnels administratif et technique du CEA-CEP favorisa cette ouverture, comme elle accéléra la construction de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Ces personnels venaient avec leurs familles, dont des enfants à scolariser au moins jusqu’au bac. Cela faisait partie de leur

package d’expatriation. (Quel curieux mot ! Il n’est utilisé qu’à sens unique.)

Les plus jeunes que moi n’eurent pas à vivre, à peine adolescents, la séparation et le dépaysement qui me furent des aventures fondatrices. Passer son bac à Tahiti fait sans doute partie de la “manne CEP” qui se déversa en profusion de richesses bouleversant les équilibres. Même les plus ardents critiques des retombées radioactives, celles et ceux qui arborent la lippe la plus amère et l’indignation la plus outragée, allèrent à un moment ou l’autre, à la soupe avec avidité. Cette avidité, que je comprends, entraîna d’autres nuisances sur lesquelles l’on n’aime pas trop s’attarder. Ainsi sommes-nous. Pourtant, d’accepter sa part de responsabilité passée expliquant un présent bien réel serait salutaire. Car ce que nous léguons comme héritage n’est pas uniquement matériel. Dans la part immatérielle tout aussi importante, il nous appartient de transmettre le goût du défi et de l’acceptation de ses erreurs pour impulser une dynamique joyeuse et imaginative. Par contre, les dérives dans lesquelles s’enfoncent bien de nos jeunes me laissent penser qu’il leur a été transmis surtout des phrases du genre : “Si ça ne va pas, c’est la faute à la France qui nous doit tout.” Heureusement qu’il n’y a pas que ce discours délétère.

Ceux qui n’ont pas connu l’avant peuvent difficilement ima-

giner la paisible frugalité que nous vivions alors. Un voyage aux Samoa ou Rarotonga peut en offrir une certaine idée. Qui sait si, sans le CEP, nous n’en serions pas au même niveau de sim-

plicité et rusticité ? Et je l’écris sans jugement de valeur pour une réalité ou une autre.

Le fait est que notre destin fut autre. Et nous ne pouvons rien changer au passé. Par contre, nous pouvons accueillir le présent avec bonne humeur et dynamisme.

Prenons pour exemple celui du directeur du Centre des métiers d’art et son équipe. La dernière exposition des élèves primés offre des moments de joie partagée. Ces garçons et filles furent souvent rejetés par l’enseignement classique. Sous la férule patiente et exigeante de leurs maîtres, ils se révèlent aujourd’hui artistes talentueux, en mesure de raconter aussi avec des mots ce que leurs mains guidées par leurs âmes et leur intelligence ont extrait de la pierre, du bois, de la nacre. Instants savoureux.

Cela m’a rappelé la première année du Centre des métiers de la nacre et de la perliculture essentiellement composée de garçons, eux aussi en échec scolaire, un peu voyous. Nous leur fîmes suivre des formations validant des compétences à travailler et vivre dans l’eau : brevet de surveillant de baignade, secourisme, radio, plongée A. J’avais demandé au ministre d’alors, notre actuel président du gouvernement, de venir leur remettre ces diplômes. Ils n’en revenaient pas, ces garçons, de découvrir qu’ils n’étaient pas des imbéciles bouchés à l’émeri comme ils en étaient persuadés jusqu’alors. Ils venaient vers moi en disant : “Madame, j’ai jamais eu de diplôme, c’est les premiers. Je suis pas bête alors ?”

Je n’ai pas compris la rage habitant ces syndicalistes exigeant et obtenant mon éviction de ce secteur où les professionnels m’appréciaient. Au-delà des métiers à maîtriser dans une ferme perlière, il y avait tant d’autres choses à partager et offrir à ces jeunes gens prometteurs. Aujourd’hui, j’ignore l’évolution des programmes de formation qu’avec mon équipe nous avions élaborés. Le fait est que l’actuel accusateur public de la France a réussi, en tant que leader syndicaliste, à casser le moteur de ce précieux outil. Pauvres de nous qui laissons encore des gens comme ça parler à notre place.

L’amour de la “mère Patrie”

Revenons à mon amie à bord du cargo-mixte arrivant en vue des côtes françaises. Parmi les passagers, il y avait de jeunes recrues de l’armée. Ils vécurent ensemble des instants d’une émotion puissante. Ils allaient enfin connaître la “mère Patrie”. Ils se mirent à réciter leurs cours de géographie : “1 000 km de Dunkerque à Marseille... “ Chacun relayant l’autre en rythme comme pour un pata’uta’u. Et ça s’exclamait : “France, toi qui nous a embêtés avec ta géographie, ton histoire, nous allons enfin pouvoir te toucher, te regarder.” Un autre d’ajouter : “Dès que je descends, j’embrasse le sol.” À l’école, ils avaient tous appris l’amour de la “mère Patrie”. Ils chérissaient la France malgré (ou à cause de...) la distance spatiale. Cette génération-là n’aimait et n’aime toujours pas le terme “Métropole” qui ajoute une distance affective et tente de faire croire en même temps que Tahiti c’est la France où des agents de l’État s’expatrient ! Les paradoxes rendent fous, le savez-vous ?

Zut, alors ! Il faut être cohérent, soit c’est la France et nul Français ne s’y expatrie car, en tant que citoyen français, il peut y acheter une terre comme tout indigène des îles qui devrait être considéré comme un Français à part entière et bénéfi-

cier des mêmes avantages quand il s’agit pour lui d’expatriation dans l’autre sens. Je crois savoir que les militaires nés ici sont moins bien traités dans l’Hexagone que les Hexagonaux. Il y a urgence à revoir le vocabulaire et rappeler aux syndicats français si sourcilleux quant aux discriminations de réviser leurs notions d’équité.

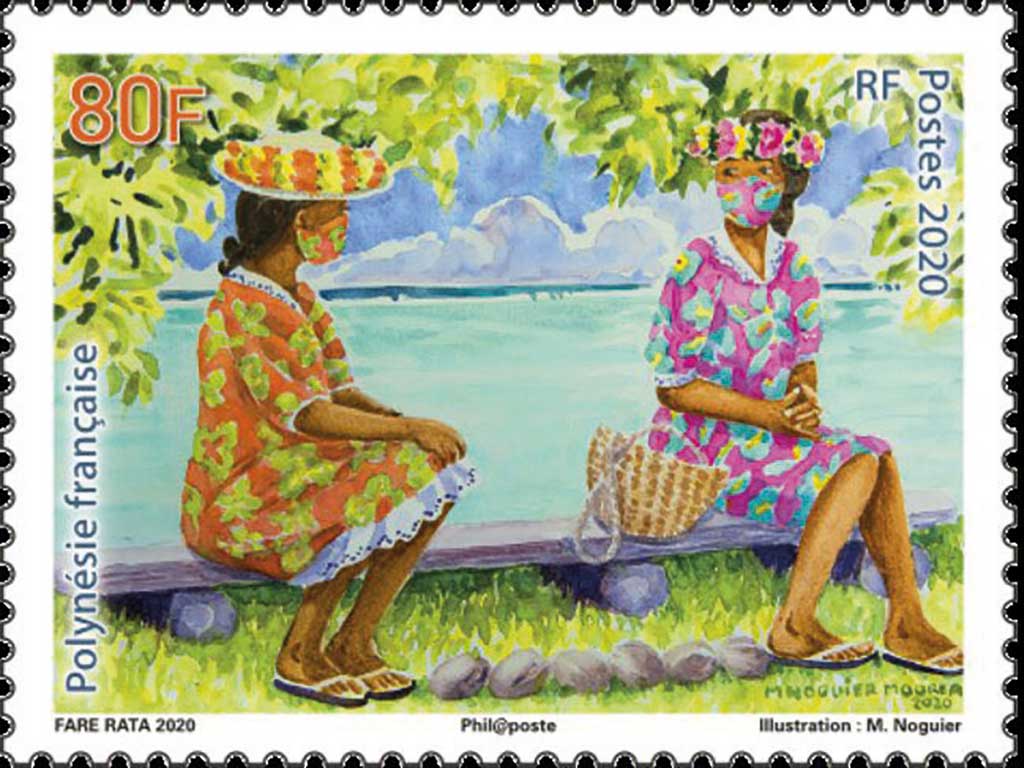

Parlons d’autre chose. Avez-vous remarqué qu’accueillir des amis ne se fait plus en ouvrant ses bras, mais en brandissant horizontalement son poing ? Ou son coude ?

Et nous continuons à nous comporter en nous considérant mutuellement comme des pestiférés. Voilà une bien étrange période vécue sur la terre entière.

Comment sortirons-nous de cette étrange expérience universelle, non seulement sanitaire, mais aussi relationnelle ? Quelque part, c’est comme si le coronavirus décelé en 2019 avait fabriqué un marquage identitaire singulier commun à toutes les sociétés humaines de notre temps. Phénomène à suivre avec attention.

Huit ans plus tard, je fis le même trajet. En trente jours seulement ! Boursière titulaire du BEPC à 14 ans, je suis allée voir ce qu’il y avait de l’autre côté de l’horizon qui me fascinait et découvrir tout un monde, dont le lycée, en Haute-Savoie.

À Tahiti, il n’y avait rien au-delà de la 3e de collège. Le lycée Paul-Gauguin, et uniquement lui, n’ouvrit ses premières classes à Tahiti qu’en 1959. Il n’accueillait qu’à grand-peine entre un à dix élèves. Il y a fort à parier que l’arrivée programmée des militaires, ingénieurs, soignants et autres personnels administratif et technique du CEA-CEP favorisa cette ouverture, comme elle accéléra la construction de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Ces personnels venaient avec leurs familles, dont des enfants à scolariser au moins jusqu’au bac. Cela faisait partie de leur

package d’expatriation. (Quel curieux mot ! Il n’est utilisé qu’à sens unique.)

Les plus jeunes que moi n’eurent pas à vivre, à peine adolescents, la séparation et le dépaysement qui me furent des aventures fondatrices. Passer son bac à Tahiti fait sans doute partie de la “manne CEP” qui se déversa en profusion de richesses bouleversant les équilibres. Même les plus ardents critiques des retombées radioactives, celles et ceux qui arborent la lippe la plus amère et l’indignation la plus outragée, allèrent à un moment ou l’autre, à la soupe avec avidité. Cette avidité, que je comprends, entraîna d’autres nuisances sur lesquelles l’on n’aime pas trop s’attarder. Ainsi sommes-nous. Pourtant, d’accepter sa part de responsabilité passée expliquant un présent bien réel serait salutaire. Car ce que nous léguons comme héritage n’est pas uniquement matériel. Dans la part immatérielle tout aussi importante, il nous appartient de transmettre le goût du défi et de l’acceptation de ses erreurs pour impulser une dynamique joyeuse et imaginative. Par contre, les dérives dans lesquelles s’enfoncent bien de nos jeunes me laissent penser qu’il leur a été transmis surtout des phrases du genre : “Si ça ne va pas, c’est la faute à la France qui nous doit tout.” Heureusement qu’il n’y a pas que ce discours délétère.

Ceux qui n’ont pas connu l’avant peuvent difficilement ima-

giner la paisible frugalité que nous vivions alors. Un voyage aux Samoa ou Rarotonga peut en offrir une certaine idée. Qui sait si, sans le CEP, nous n’en serions pas au même niveau de sim-

plicité et rusticité ? Et je l’écris sans jugement de valeur pour une réalité ou une autre.

Le fait est que notre destin fut autre. Et nous ne pouvons rien changer au passé. Par contre, nous pouvons accueillir le présent avec bonne humeur et dynamisme.

Prenons pour exemple celui du directeur du Centre des métiers d’art et son équipe. La dernière exposition des élèves primés offre des moments de joie partagée. Ces garçons et filles furent souvent rejetés par l’enseignement classique. Sous la férule patiente et exigeante de leurs maîtres, ils se révèlent aujourd’hui artistes talentueux, en mesure de raconter aussi avec des mots ce que leurs mains guidées par leurs âmes et leur intelligence ont extrait de la pierre, du bois, de la nacre. Instants savoureux.

Cela m’a rappelé la première année du Centre des métiers de la nacre et de la perliculture essentiellement composée de garçons, eux aussi en échec scolaire, un peu voyous. Nous leur fîmes suivre des formations validant des compétences à travailler et vivre dans l’eau : brevet de surveillant de baignade, secourisme, radio, plongée A. J’avais demandé au ministre d’alors, notre actuel président du gouvernement, de venir leur remettre ces diplômes. Ils n’en revenaient pas, ces garçons, de découvrir qu’ils n’étaient pas des imbéciles bouchés à l’émeri comme ils en étaient persuadés jusqu’alors. Ils venaient vers moi en disant : “Madame, j’ai jamais eu de diplôme, c’est les premiers. Je suis pas bête alors ?”

Je n’ai pas compris la rage habitant ces syndicalistes exigeant et obtenant mon éviction de ce secteur où les professionnels m’appréciaient. Au-delà des métiers à maîtriser dans une ferme perlière, il y avait tant d’autres choses à partager et offrir à ces jeunes gens prometteurs. Aujourd’hui, j’ignore l’évolution des programmes de formation qu’avec mon équipe nous avions élaborés. Le fait est que l’actuel accusateur public de la France a réussi, en tant que leader syndicaliste, à casser le moteur de ce précieux outil. Pauvres de nous qui laissons encore des gens comme ça parler à notre place.

L’amour de la “mère Patrie”

Revenons à mon amie à bord du cargo-mixte arrivant en vue des côtes françaises. Parmi les passagers, il y avait de jeunes recrues de l’armée. Ils vécurent ensemble des instants d’une émotion puissante. Ils allaient enfin connaître la “mère Patrie”. Ils se mirent à réciter leurs cours de géographie : “1 000 km de Dunkerque à Marseille... “ Chacun relayant l’autre en rythme comme pour un pata’uta’u. Et ça s’exclamait : “France, toi qui nous a embêtés avec ta géographie, ton histoire, nous allons enfin pouvoir te toucher, te regarder.” Un autre d’ajouter : “Dès que je descends, j’embrasse le sol.” À l’école, ils avaient tous appris l’amour de la “mère Patrie”. Ils chérissaient la France malgré (ou à cause de...) la distance spatiale. Cette génération-là n’aimait et n’aime toujours pas le terme “Métropole” qui ajoute une distance affective et tente de faire croire en même temps que Tahiti c’est la France où des agents de l’État s’expatrient ! Les paradoxes rendent fous, le savez-vous ?

Zut, alors ! Il faut être cohérent, soit c’est la France et nul Français ne s’y expatrie car, en tant que citoyen français, il peut y acheter une terre comme tout indigène des îles qui devrait être considéré comme un Français à part entière et bénéfi-

cier des mêmes avantages quand il s’agit pour lui d’expatriation dans l’autre sens. Je crois savoir que les militaires nés ici sont moins bien traités dans l’Hexagone que les Hexagonaux. Il y a urgence à revoir le vocabulaire et rappeler aux syndicats français si sourcilleux quant aux discriminations de réviser leurs notions d’équité.

Parlons d’autre chose. Avez-vous remarqué qu’accueillir des amis ne se fait plus en ouvrant ses bras, mais en brandissant horizontalement son poing ? Ou son coude ?

Et nous continuons à nous comporter en nous considérant mutuellement comme des pestiférés. Voilà une bien étrange période vécue sur la terre entière.

Comment sortirons-nous de cette étrange expérience universelle, non seulement sanitaire, mais aussi relationnelle ? Quelque part, c’est comme si le coronavirus décelé en 2019 avait fabriqué un marquage identitaire singulier commun à toutes les sociétés humaines de notre temps. Phénomène à suivre avec attention.

Edito

Edito