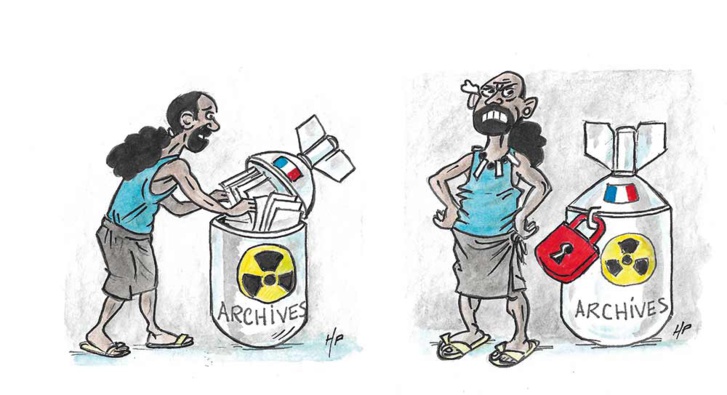

En 1790, le chef Tū devient roi et prend le nom de Pōmare – de mare (tousser) et pō (nuit) – en hommage à son enfant chéri, décédé de la tuberculose. Les mots pō et mare devinrent tapu, remplacés par ru’i et hota. (Illustration : Tableau d'Antonia Zatta, vers 1790)

Ma fenêtre s’ouvre sur des hibiscus et tiare tahiti à travers les branches desquelles des bougainvilliers offrent leur luxuriance parme sous les bouquets blancs du frangipanier. Au-delà du mur de clôture, l’église mormone dresse sa découpe en béton. Plus haut, des maisons en ciment abritent des familles tournant le dos au cimetière chinois qui les surplombe. Majestueux, les flancs verts bleus du vieux cratère créateur de Tahiti descendent doucement vers la mer. Au cours de la journée, le soleil éclaire tour à tour ces éléments et en révèle d’autres. Ce socle volcanique océanique océanien s’est vu et se voit encore traversé par des influences venant de tous les horizons de la planète. Les passions véhiculées par les vents et les mots d’origines multiples s’y concrétisent.

Chaque langue façonne la cavité crânienne au point qu’un monolingue ne perçoit et n’énonce les sons d’une autre langue qu’à travers le prisme de l’ouïe et de la parole nées de ce façonnement. Après avoir en vain brutalisé l’intérieur de sa boîte crânienne, ma grand-mère maternelle ne pouvait dire Martin autrement que Mareta ou Marta. Le son "in" lui échappait. Sauf à y être né ou y être arrivé tout petit, les Métropolitains vivant à Tahiti, même depuis des lustres, ne peuvent dire : Mā’ohi = Indigène, autrement que Mahoi qui n’a aucun sens.

Aux Samoa, au XVIIIe siècle, le capitaine Cook entendant tapu pour la première fois le restitua en taboo, entendu tabou par les Français. Ce mot adopté tel un objet précieux par les élites intellectuelles occidentales fut et est dédaigné par les érudits tahitiens qui lui préfèrent Ture, dérivé de l’hébreu "Torah" pour dire la loi, y compris celle de la République française ! C’est dire le succès de la manipulation missionnaire des mots aboutissant à affaiblir et même enlever la faculté de penser. Au nom de la foi !

Aux temps anciens, des mots étaient si chargés de mana qu’il était interdit de les prononcer sous peine de sanction qui pouvait tomber sur le coupable sans intervention autre que son intime conviction qui suffisait à le terrasser. Parmi les mots bannis de la sphère de l’usage commun et réservés à un usage sacré, il y eut pō = nuit et mare = tousser.

Tahiti vivait les derniers temps du système Huiari’i marae où les ari’i suprêmes recevaient l’investiture sacrée, tapu, sur les prestigieux marae des Teva et des Vehiatua. Tū guerroyait contre ces familles pour leur arracher le pouvoir. L’île était dévastée par les épidémies mortelles introduites dès le débarquement de Wallis, en 1767. La tuberculose semait ses infirmités, lacérait les poumons, plongeait les familles dans le deuil. Un enfant de Tū mourut après des jours et nuits de toux désespérées. En souvenir de cet enfant chéri taraudé de douloureuses toux nocturnes, Tū prit le nom de Pōmare = Tousse la nuit. Les mots pō et mare devinrent tapu, remplacés par ru’i et hota.

Les mots racontent des péripéties de l’histoire des sociétés dont la santé culturelle peut être jaugée à la résistance opposée à la volonté de tiers étrangers à imposer leurs mots à la place de ceux qu’un peuple s’est choisis pour apprivoiser le monde. Ainsi, les Chinois, leurs langues et pays furent identifiés Tinitō par les Tahitiens. Récemment, certains de leurs descendants exigèrent d’être appelés Taina, prononciation supposée tahitienne de l’anglais China ! Est-ce la ritournelle moqueuse suite à la défaite chinoise lors de la guerre sino-japonaise qui en est la cause ? Taina en barrerait-il le souvenir humiliant ? Contrairement à l’Académie française qui enregistre l’usage autochtone des mots, l’Académie tahitienne se soumet à une exigence allochtone (dico 2017). Bientôt "chou chinois" devra se dire pota taina au lieu de pota tinitō, même si taina désigne le gardénia ! Quels étranges gardiens de la langue tahitienne nous avons là !

En Métropole, ce sont les commentateurs de tout poil, maîtres de la parole publique qui trahissent la langue française et non l’Académie. C’est d’un dernier chic que de parler un franglais affadissant cette si belle langue. Et ça n’aide pas à penser, comme le prouvent les surgissements émotionnels où les slogans priment sur la réflexion. Et ce sabir plutôt chic s’accompagne d’une tendance à apposer un tapu sur des mots échos d’un passé peu reluisant, voire monstrueux, réveillant sans doute une conscience coupable.

Ainsi en est-il du mot "race" qui servit d’alibi et de support à des idéologies justifiant les colonisations génocidaires et/ou ethnocidaires, l’esclavage funeste et la Shoah de sinistre mémoire. Des mots permirent de justifier l’injustifiable dépouillement de groupes humains de leur humanité en les dépossédant de leurs croyances, langues, terres et coutumes ; de les déporter, torturer et exécuter en masse dans un déchaînement de sauvagerie inégalée. Au nom de la civilisation ! ! ! Persuadant chacun qu’il ne s’agissait somme toute que de "sauvages" sur lesquels les "Civilisés" avaient tous les droits dont celui de les faire disparaître de la surface du globe.

Aussi, est-ce avec amusement que j’observe de mon autre fenêtre, celle ouvrant sur le monde, le débat autour de l’expression "ensauvagement de la société française". Lancée par un descendant de colonisé – c’est-à-dire, aux ancêtres traités de sauvages – cette expression n’a pas le même poids que pour quelqu’un aux ancêtres qui ne furent jamais traités tels.

Selon le contexte, le locuteur, l’auditoire, le lieu, le ton, l’époque, le sens des mots varie. Les charges affectives d’intensité variable aux registres d’une infinie diversité vont de l’allergie exacerbée à l’émotion chaleureuse, en passant par la sidération, l’indifférence, l’amusement…

Mon père aimait transformer les insultes en paroles amicales et tendres. Au temps où l’Indochine et l’Algérie secouaient le joug colonial, le mots nha que (prononcer "niacoué") = paysan indochinois, était une insulte raciste adressée aussi aux Tahitiens. En passant par sa bouche, ça devenait gentil. Tout comme "bougnoule" dont je n’ai perçu le poids du mépris que bien des années plus tard en allant étudier en Métropole.

Aussi, lorsque j’assiste à ces batailles sémantiques menées avec le plus grand sérieux, je me dis que tous ces gens se prennent bien trop au sérieux. Ils devraient puiser dans la culture des peuples où il y a toujours un poète comme Prévert ou Senghor, un chansonnier ou un inconnu comme mon père qui se rit des mots et les aime tellement qu’il en détourne le sens maléfique pour en faire des jouets inoffensifs et même bénéfiques.

Ce pouvoir de magicien peut être offert à chacun des vivants de la planète pour peu que l’on sache neutraliser les mots stérilisant la pensée. Ce qui devrait être tapu, ce ne sont pas tant les mots, sinon le silence sur leurs utilisations au cours du temps.

Chaque langue façonne la cavité crânienne au point qu’un monolingue ne perçoit et n’énonce les sons d’une autre langue qu’à travers le prisme de l’ouïe et de la parole nées de ce façonnement. Après avoir en vain brutalisé l’intérieur de sa boîte crânienne, ma grand-mère maternelle ne pouvait dire Martin autrement que Mareta ou Marta. Le son "in" lui échappait. Sauf à y être né ou y être arrivé tout petit, les Métropolitains vivant à Tahiti, même depuis des lustres, ne peuvent dire : Mā’ohi = Indigène, autrement que Mahoi qui n’a aucun sens.

Aux Samoa, au XVIIIe siècle, le capitaine Cook entendant tapu pour la première fois le restitua en taboo, entendu tabou par les Français. Ce mot adopté tel un objet précieux par les élites intellectuelles occidentales fut et est dédaigné par les érudits tahitiens qui lui préfèrent Ture, dérivé de l’hébreu "Torah" pour dire la loi, y compris celle de la République française ! C’est dire le succès de la manipulation missionnaire des mots aboutissant à affaiblir et même enlever la faculté de penser. Au nom de la foi !

Aux temps anciens, des mots étaient si chargés de mana qu’il était interdit de les prononcer sous peine de sanction qui pouvait tomber sur le coupable sans intervention autre que son intime conviction qui suffisait à le terrasser. Parmi les mots bannis de la sphère de l’usage commun et réservés à un usage sacré, il y eut pō = nuit et mare = tousser.

Tahiti vivait les derniers temps du système Huiari’i marae où les ari’i suprêmes recevaient l’investiture sacrée, tapu, sur les prestigieux marae des Teva et des Vehiatua. Tū guerroyait contre ces familles pour leur arracher le pouvoir. L’île était dévastée par les épidémies mortelles introduites dès le débarquement de Wallis, en 1767. La tuberculose semait ses infirmités, lacérait les poumons, plongeait les familles dans le deuil. Un enfant de Tū mourut après des jours et nuits de toux désespérées. En souvenir de cet enfant chéri taraudé de douloureuses toux nocturnes, Tū prit le nom de Pōmare = Tousse la nuit. Les mots pō et mare devinrent tapu, remplacés par ru’i et hota.

Les mots racontent des péripéties de l’histoire des sociétés dont la santé culturelle peut être jaugée à la résistance opposée à la volonté de tiers étrangers à imposer leurs mots à la place de ceux qu’un peuple s’est choisis pour apprivoiser le monde. Ainsi, les Chinois, leurs langues et pays furent identifiés Tinitō par les Tahitiens. Récemment, certains de leurs descendants exigèrent d’être appelés Taina, prononciation supposée tahitienne de l’anglais China ! Est-ce la ritournelle moqueuse suite à la défaite chinoise lors de la guerre sino-japonaise qui en est la cause ? Taina en barrerait-il le souvenir humiliant ? Contrairement à l’Académie française qui enregistre l’usage autochtone des mots, l’Académie tahitienne se soumet à une exigence allochtone (dico 2017). Bientôt "chou chinois" devra se dire pota taina au lieu de pota tinitō, même si taina désigne le gardénia ! Quels étranges gardiens de la langue tahitienne nous avons là !

En Métropole, ce sont les commentateurs de tout poil, maîtres de la parole publique qui trahissent la langue française et non l’Académie. C’est d’un dernier chic que de parler un franglais affadissant cette si belle langue. Et ça n’aide pas à penser, comme le prouvent les surgissements émotionnels où les slogans priment sur la réflexion. Et ce sabir plutôt chic s’accompagne d’une tendance à apposer un tapu sur des mots échos d’un passé peu reluisant, voire monstrueux, réveillant sans doute une conscience coupable.

Ainsi en est-il du mot "race" qui servit d’alibi et de support à des idéologies justifiant les colonisations génocidaires et/ou ethnocidaires, l’esclavage funeste et la Shoah de sinistre mémoire. Des mots permirent de justifier l’injustifiable dépouillement de groupes humains de leur humanité en les dépossédant de leurs croyances, langues, terres et coutumes ; de les déporter, torturer et exécuter en masse dans un déchaînement de sauvagerie inégalée. Au nom de la civilisation ! ! ! Persuadant chacun qu’il ne s’agissait somme toute que de "sauvages" sur lesquels les "Civilisés" avaient tous les droits dont celui de les faire disparaître de la surface du globe.

Aussi, est-ce avec amusement que j’observe de mon autre fenêtre, celle ouvrant sur le monde, le débat autour de l’expression "ensauvagement de la société française". Lancée par un descendant de colonisé – c’est-à-dire, aux ancêtres traités de sauvages – cette expression n’a pas le même poids que pour quelqu’un aux ancêtres qui ne furent jamais traités tels.

Selon le contexte, le locuteur, l’auditoire, le lieu, le ton, l’époque, le sens des mots varie. Les charges affectives d’intensité variable aux registres d’une infinie diversité vont de l’allergie exacerbée à l’émotion chaleureuse, en passant par la sidération, l’indifférence, l’amusement…

Mon père aimait transformer les insultes en paroles amicales et tendres. Au temps où l’Indochine et l’Algérie secouaient le joug colonial, le mots nha que (prononcer "niacoué") = paysan indochinois, était une insulte raciste adressée aussi aux Tahitiens. En passant par sa bouche, ça devenait gentil. Tout comme "bougnoule" dont je n’ai perçu le poids du mépris que bien des années plus tard en allant étudier en Métropole.

Aussi, lorsque j’assiste à ces batailles sémantiques menées avec le plus grand sérieux, je me dis que tous ces gens se prennent bien trop au sérieux. Ils devraient puiser dans la culture des peuples où il y a toujours un poète comme Prévert ou Senghor, un chansonnier ou un inconnu comme mon père qui se rit des mots et les aime tellement qu’il en détourne le sens maléfique pour en faire des jouets inoffensifs et même bénéfiques.

Ce pouvoir de magicien peut être offert à chacun des vivants de la planète pour peu que l’on sache neutraliser les mots stérilisant la pensée. Ce qui devrait être tapu, ce ne sont pas tant les mots, sinon le silence sur leurs utilisations au cours du temps.

Edito

Edito